こんにちわたいらです。

今日も今日とてこうしてブログ書いてるわけなんですが、どうしても「何書こっかな~」って日は出てくるわけで。幸い時間があるけどネタが無いってまでの事態には至ってないですけど。

マニュアル作成を生業としている私としては、どういったところに読者のニーズがあるのかな、なんてことを調べたりするわけで。具体的にはキーワードチェックツールってのからYahoo!知恵袋やら関連キーワードを見て推測します。

するってぇと、それはそれは好きなこと書かれてるわけですよ。

マニュアルマニュアルとうるせーよ。マニュアル人間共。人間には個体差があるんだ。マニュアルで画一化なんてされたくない

マニュアルで画一化するよりも個性を生かした方が会社が良くなる

マニュアルは考える習慣を奪うだけだ

そーですかそーですか。これらを主張する人達の業種も役職もキャリアもわからないので「一斉論破!」ってわけにはいかないですが、まぁ待てと。ちょっとワシの話を聞いてみんか、と。

マニュアルの種類とその必要性

マニュアルの必要性

種類とそれぞれの必要性に関しては後述しますが、一義的にはマニュアルの必要性は以下のような点にあると考えています。

- 企業の人的リソースにおける生産性向上

- 教育コストの削減

- 業務のバラつきの抑制

したがってあえて厳しい言い方をしますと、マニュアルが必要かどうかの判断は原則経営側に依存するものです。企業のメリットを自身のメリットとして捉えることのできる被雇用者であれば上記の内容がスッと入ってくるのではないでしょうか。

評価基準がはっきりして全体スキルも底上げされるなら僕にとっても悪いことじゃないな

一方で上記のようなメリットをデメリットとして受け入れてしまう被雇用者はそもそもスキル面、マインド面において企業、チームの足を引っ張っている可能性が高いため、マニュアルによる底上げ作業が必要です。

気を付けなくてはならないのが、被雇用者にとって理不尽なマニュアルや実用性の乏しいマニュアルは摩擦やストレスの要因ともなり得るという点です。以下の記事にあるような作成時のポイントをしっかり押さえておきましょう。

それではマニュアルの種類についてご説明します。

操作マニュアル

各種システムやアプリケーションの使用方法、手順を説明したものです。以下サンプル。

基本的にはツールを導入した人、ローンチした人に操作マニュアルの作成義務があると考えるのが妥当でしょう。

上記のようなPCやタブレット上のツールはもちろんのこと、製造業において使用する機械類、POSレジ等も作成するケースが考えられますが、

- 誰しもが直感的に扱えそうなツールである

- 不要な情報が少なく、わかりやすい取扱説明書がある

- 取り扱い上のリスクや危険性について口頭説明の必要性がある

上記のようなケースでは省略、簡略化したり教育カリキュラム内に内含する方が得策なこともあります。操作マニュアルについては「当該ツールを使用する人が問題なく円滑に使用できるかどうか」の一点のみで必要性有無の判断が可能です。言わずもがな。

業務マニュアル

私が口を酸っぱくして必要性を唱えているのはこれのことです。オペレーションマニュアル、業務基準書といった呼び方もされます。名前はなんでもいいんですけど

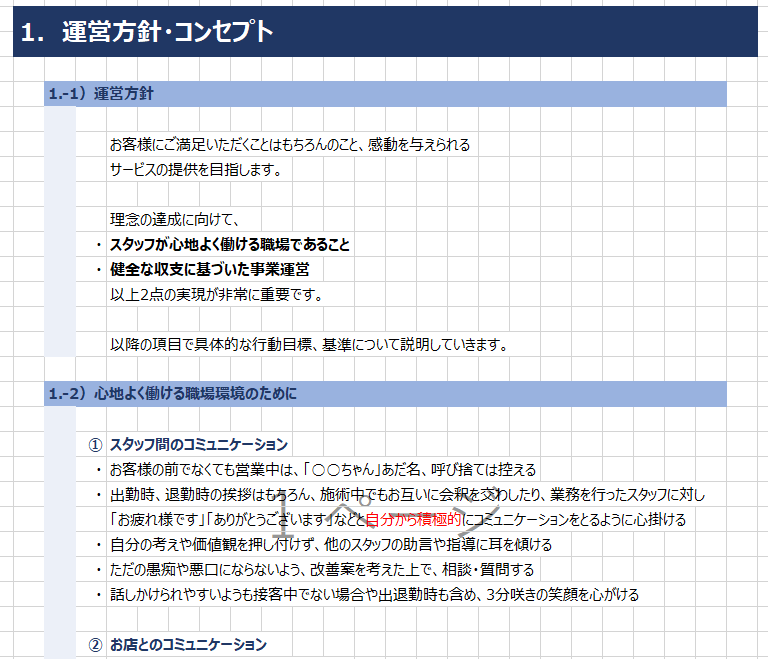

- 経営方針が明記されている

- 経営方針に矛盾しないマインド、行動規範が明記されている

- 求められる業務の質とスピードの基準をできるだけ数値化している

これらを満たすことではじめて冒頭に述べたマニュアルの必要性、

- 企業の人的リソースにおける生産性向上

- 教育コストの削減

- 業務のバラつきの抑制

これらを網羅することができます。逆に言うと、これらの条件を満たしていないマニュアルは企業にとって有用性が乏しく、現場にそっぽを向かれ、採用時の教育ツールとして機能しないんです。全ての業種にとって必要であるとは言いませんが、不要なのは後に述べる一部の例外のみとお考え下さい。

その他のマニュアル

世の中には上に述べた「操作マニュアル」「業務マニュアル」のいずれにも属さないマニュアルがいくつか存在します。

例)衛生管理マニュアル、危機管理マニュアル、品質管理マニュアル、コンプライアンスマニュアル etc…

これらは必要性云々ではなく、作ること、掲げていることが目的であることがほとんどです。営業や有事の際に

弊社は独自の○○マニュアルを元に徹底した○○を行っております

と言い切れる環境があれば良いだけですので。ただ、これらが業務マニュアルの内容や実態と乖離してしまうとそれはそれで不健康です。

衛生管理マニュアルを厳守すると調理工程に2倍の時間がかかるんだが?

こういった事態を防ぐためには、それぞれのマニュアルの立ち位置や両立させるためのマインド、行動規範といったものを整理しておかなければ現場はたまったもんじゃないですよね。現場を知らない人達が作成して現場が憤慨する、無視するといった悲劇を幾度となく目の当たりにしてきました。

業務マニュアルの作成が困難な業種

ありますよ、そりゃ。無いよりは合った方が良いかもしれないですが、リスクと時間単価を考えると業務マニュアルへの落とし込みが困難な業種達。基本的には発生ベースで業務が発生するものが多いので、「時間に余裕ができたときの業務優先度」については整理しておいた方が良いでしょう。

士業

高度な専門知識を要する士業(医者、弁護士、会計士等)は資格を取得するまでに要した教材が業務マニュアルですから。1万ページの業務マニュアルには用途がありません。組織としての経営方針は明確であった方が良いでしょうが、それを「マニュアル」と呼ぶ必要性が無いです。

技術職

研究職、SE、開発・設計職といったものづくりの根幹となる業種も業務マニュアルの施行は不向きであると言えます。その代わり、これらの職種は往々にして成果物や達成度合いをダイレクトに評価として反映することができます。

未経験者でも就転職可能な業種については導入マニュアルの作成を検討しても良いかもしれませんが、生産性やスキルの向上という目的においては研修体や勉強会の方が効果が望まれるのでは、と考えます。個人的にはマニュアル作成にチャレンジしてみたい気もしますけど(笑)

クリエイティブな職種

ミュージシャン、デザイナー、イラストレーター。こういった職種は作品や成果物の他己評価が全てです。規模の大きな組織内で補佐的な役割をするスタッフのマニュアル作成であれば多少のメリットはあるかもしれないですが、映像等テキスト以外のメディアが適しているでしょうね。私の出番は無さそうです。しょんぼり。

業務マニュアルが有効な職種

基本的には前項でお話した「業務マニュアルの作成が困難な業種」を除けば必要、と考えています。

とは言っても○○のマニュアル化は無理だよねぇ・・・

と言われがちな職種についてフォーカスしていきたいと思います。

対面接客業

私の見てきたホテル、レストラン、美容、医療関係の現場においては大手のチェーンを除くと実践的なマニュアルが存在しない場合がほとんどでした。一応あるにはある、だがしかしだ。

- 「開店業務」とか「電話応対」とかで独立していて一貫性がない

- 建前として作成はしてあるけれども、実業務と内容が乖離している

- マニュアルよりも上司、先輩の指示が圧倒的に権威性がある

こんな事情から機能していないわけです。なんでこういった事態になりやすいかもう一歩踏み込むと、

- 対面接客業は現場トップも含めて接客を愛するあまりマニュアルよりもお客様対応を優先しがち

- 慢性的要員不足からマニュアルを作る余裕もオペレーションを整理する余裕もない

ってな具合です。前職においてもそうですが、マニュアル作成を提案するとしばしば上記のような反発を喰らいます。特に2.ですね。

忙しくて営業をこなすだけで精一杯

⇨ いつもバタバタしてスタッフ間の摩擦やストレスが生じやすい

⇨ 離職率が高くなって採用費や教育コストが収益を圧迫する

⇨ 余裕を持ったシフトを組むことも教育に時間を割くこともできない

絵に描いたような負のスパイラルです。まずは100点満点のマニュアルをつくろうとせず、「詳細手順よりマインド面を充実させた新人教育ツール」という目線で作って見てください。対面接客業におけるマニュアル作成手順の詳細は以下の記事にまとめました。

大企業・デスクワーク

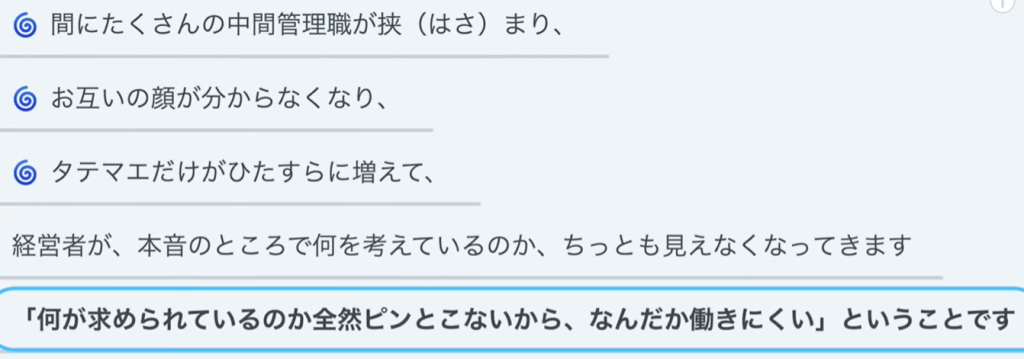

すごくフワッとした括りなんですが、一般的にサラリーマン、OLと表現されるような業種をイメージしていただけると良いかと。ちょうど時を同じくして経営者、インフルエンサーとして著名な両学長が『第82回 大企業が働きにくい5つの理由と「じゃあどうすれば良いのか」を解説【稼ぐ 実践編】』において以下のような発信をされていました。

ほんとあるあるですよね・・・こういった組織上の問題点に対する処方箋は、「タテマエと実業務の矛盾を排斥した組織分掌の明確化」を末端スタッフにまで落とし込むこと。その資料が「マニュアル」と呼ばれるものかどうかはこの際どっちでもいいです(笑)ただ、業務内容にまで踏み込まず抽象的な表現で終わっていると現場は混乱したりケンカしたりします。

経理の業務として「月次決算数値の取りまとめ」があったとしましょう。対前年、対予算の比較ができる資料作成は含まれるんですかね?

営業の業務として「見積もり提案資料の作成」があったとしましょう。見積もりの算出根拠、着地見通しは誰が担保するんですかね?

これらが中間管理職同士でバチバチやられたら下で働くスタッフはたまったもんじゃないですよ。

挙句に資料のための資料のための資料みたいなんを散々作らされてさ!!

経営層がキレイゴトの発信だけではなく、どのレベルの粒度で業務分掌をブレークダウンできるかによって

- 責任の所在が明確化する

- 「選択と集中」による生産性向上

- 組織全体で収益をはじめとした運営上の目標を共有する

これらに向けたマインド醸成を図ることができます。逆にこれらが整っていないから経営者の本音が分からず気付いたら中間管理職のエゴや自己顕示欲に企業そのものが振り回されることになってるんですよね。で、業務分掌を議論するのが中間管理職以上だから自浄作用が機能しない。終身雇用制度の副作用。

「マニュアル通り」は悪なのか

これは結論から申し上げますと

マニュアル通りの仕事をやってから業務、自分の付加価値を磨きましょう

というのが揺るがない持論です。

没個性を嘆くパターン

俺は自分らしく働きたい!自分の強みを活かしたいんだ!!

はいはい。やるべきことを求められるスピードと質でできるようになってからはしゃいでください。もちろん個性ややりたいことをアピールすることは大いに結構なことだと思うんですが、組織の歯車もこなさず別のことやりたいんだったら組織には必要とされませんよって話です。

和食の板前がフレンチの厨房で「俺は懐石が作りてぇ!」って言ってもしょうがないですよね?フレンチの調理人として一人前の仕事をした上で、和食のエッセンスを取り入れたレシピを提案してくれたら自己表現できた上に評価されるかもしれないし、店としても付加価値が生まれてwin-winなわけです。

「イレギュラーに弱いじゃん」パターン

イレギュラーに強いマニュアルを作れば良いんですよ。まずはマインド面。何が大切なのか、優先順位を整えてあげるわけです。

お客様に捕まっちゃって自分の業務が全然できなかったでござる・・・

こういった場合、「目の前のお客様に最善を尽くしたいのはわかるけど、まずは自分の業務量をきちんと時間内にこなしてね」をちゃんと企業のメッセージとして伝えましょう。マインドに関する内容を整理して伝えることができれば多少のイレギュラーを自分で判断できるスタッフが育ちます。それでも足りない部分があれば、FAQやトラブルシューティング、研修体等でカバーしましょう。

まとめ

いやぁ、なかなか大人気なく持論を展開しちゃったりなんかしてスッキリしました。

いやあんたの気分のことはどうでもいいんだよ。

このサイト内で何度となく唱えているのですが、経営層と運営(被雇用者)側が腹落ちしてるマニュアルでないとなかなか正常に機能しません。運営現場から経営層まで上り詰めたプロパーがマニュアル作成には適任なんですが、なかなかそうもいかなかったりそもそもそんな人いなかったりすると思うんです。

ですが、できるだけキレイごとじゃないトップメッセージに始まって、マインドと現実的なオペレーション業務に落とし込む。これを意識するだけでマニュアルの有用性は飛躍的に向上します。ぜったい。是非挑戦してみてください😀

でわでわ。