こんにちわたいらです!!

今回は、マニュアル作成時に注意すべき点、やってはいけない点を取りまとめてみました。そもそも「どっから手をつけたらいいんだろう・・・」という方は下記の記事をご参照ください。

イメージはなんとなくできてるんで。たぶん。だいたい。

はい、そういう方にこそ読んでいただきたい「マニュアル作成時のNG」をご紹介して参ります。

前提

「業務マニュアル」の作成であること

一般的にマニュアルは「業務マニュアル」と「操作マニュアル」の2種類に大きく分類されます。

操作マニュアルは手順、扱い方ををまとめた限定的な業務やソフトウェアの説明書です。そちらに関しては必要最低限の事務スキル、文章力があれば書けるものですので特段つべこべ言うつもりもないわけでありまして。なんかすんません。

業務マニュアルは経営理念、考え方、詳細手順が矛盾なく整理された実用性に優れたもの

であるべきという私の個人的見解がベースになっております。

重たいわぁ・・むさいわぁ・・・・

収益改善が最終目的であること

マニュアル作成のさしあたっての目的は

- 業務平準化、スキルの底上げ

- 採用時の教育ツール

- 属人化した業務の棚卸

原則こういったところにあるわけなんですが、最終的にはマニュアルを作ったことによって収益が改善されなければ意味がありません。だって作成にかかるリソースを企業が割くわけですから。企業にリターンがなくては。

リソースの回収は長期的に見なければならないケースも多いですが。

作成上の精神論は控えめに(ダメな例)

なんちゃらコンサルとか現場のことなんてちーっともわかっちゃいない幹部が運営改善等のプロジェクトで頻繁に持ち出してくる神器達をご紹介。やってはいけない、実はそんなに重要でないテーマ達です。

6W2Hを明確化しましょう!

「マニュアル作成 コツ」とかでググるとよく目にするやーつ。

実にもっともらしいし間違っているとは言いませんが、いちいち固執するとボリュームと手間が膨れ上がります。必要な場所に必要な情報があれば良いんです。

| When (いつ) | ★ |

| Where (どこで) | ★ |

| Who (だれが) | ★ ★ ★ ★ |

| Whom (だれに) | ★ |

| What (なにを) | ★ |

| Why (なぜ) | ★ ★ ★ ★ ★ |

| How (どうやって) | ★ ★ |

| How much (いくらで) | ★ |

Who と Why 。この2点の重要度については異論ありません。

だれが読んでもわかるように書くことは作成者の責務です。理解されないマニュアルを読む側の読解力のせいにしていては良いものはできません。

なぜ行っている業務なのかという視点も常に持っておきましょう。過去にトラブルがあって「今後は再発防止のためダブルチェックします!」って誰かが言っちゃったみたいな業務はここぞとばかりに無かったことにしましょう。

作る側が特段意識すべきなのは上記くらいのもんです。情報は多ければ多いほど何が重要なのかぼやけてきてしまいますから。間違っても6W2Hのひな形に落とし込んでいくような真似はしないでください(笑)

PDCAを回して永続的業務改善を!

PDCAってそこそこ人を小馬鹿にした言葉だと思うんです。だって計画立てて実行して出てきた結果を効果測定、改善する。こんなん犬でも猿でもキジでもやってますよ?

痩せようと思って朝ごはん抜いたら昼までもたないから最近バナナ食ってる

鶴子がホモ・サピエンスであるかどうかの設定は2020年6月現在ファジーなのですが、これも立派なPDCAなわけです。企業活動としても大事なことだからっていうのはわかりますが、この言葉自体には価値がありません。

確かにPDCAが染みついていない人が作ったマニュアルの価値は低くなりがちですが、あくまでも一種の思想に過ぎないです。思想に囚われて手が止まってしまうことのデメリットの方が気になります。

社長も新入社員も役割が違うだけ!

中規模くらいの企業で良く発信されている社内メッセージです。うちはピラミッド型の組織じゃないですよ~なんっつって。

トップダウンできないなら社長も幹部もいらないし、新入社員はどこ目指してステップアップしていくねんっていう(笑)

口悪くてすんまへん、でもこのくらいドライにやってかないと要点を絞った「刺さるマニュアル」はできないです。それっぽい用語の情報デブになることなく実用性のことだけ死ぬ気で考えましょう。

対象・用途の偏った設定(ダメな例)

「前提」部分でマニュアル作成の一時的な目的について触れましたが、マニュアルは可能な限り広範囲でユーザビリティの高いものにすべきです。

というわけで先ほどと同様良くない例を挙げていきます。

新入社員導入マニュアル

新卒にせよ中途にせよ、これが存在している企業は教育カリキュラムについて体系的に見直すべきだと思います。だって新入社員にとって大事なルールや知識は3年目、5年目にとっても大事であり基本であり続けるはずですよね。

新入社員に対して社会人としてのルールやコンプライアンスについて学んでもらったのはいいけど、いざ配属になったら「いやうちの部署はそうじゃないんだなこれが」って先輩社員に言われたらどうします?

俺ならやめるね。秒でやめる。

先輩社員達が理解し、実践していないルールを新入社員に叩きこむべきではありません。マニュアル全体の中の一部、最初のステップ項目として存在することはアリよりのアリですが、新入社員しか見たことのないようなマニュアルを作るのは愚策です。

引継ぎマニュアル

はい、これなんか属人化容認の象徴ですよね。とっても良くない。たとえばこんな例。

鶴子はとある小さな制作会社の受付兼一般管理として10年間働いてきました。一人しかいないので完璧に代わりをこなせる人材は社内にいません。その上ベテランの鶴子は代表電話を積極的に取り、時間に余裕があれば他部署の資料作成や整理も嫌な顔せず引き受けてきました。

この度そんな鶴子が寿退社することになり、退職までに引継ぎマニュアルを作成するよう指示を受けました。

最初からいろいろ詰め込むと大変だから受付と一般管理をちゃんと作ってあげよ

どうですか?鶴子の判断は至極全うで思いやりがあるものですよね。後任の亀吉はそのマニュアルに従って一生懸命業務を覚えました。

でも心ない社員がある日こんなこと言うわけです。「鶴子はもっと電話取ったり資料作ったりしてたよ。」なんつって。

引継ぎマニュアルの業務をミスなくこなす事を優先してたワイは間違ってたんやろか

社員が不便を感じていたことも事実なら、亀吉の考えも全然まともじゃないですか?じゃあどこで歯車が狂ってしまったのか。

これは完全に答えが出ていて、「鶴子発信の引継ぎマニュアルを亀吉が受け取った」という構図が摩擦の要因になっているのです。

- 「受付」「一般管理」の業務マニュアルがある

- 「受付兼一般管理」という一人部署の分掌を明確に定義している

- 期間的な目標を定めて、少しずつ他部署のサポートをするよう求めている

これらが会社、トップからの発信として事前に存在していればよかったわけです。

タラレバみたいになってしまいますがこれが正解です。それが無い前提での現実的な解決策としては、

- 「受付」「一般管理」の業務マニュアルの作成を指示する

- 「受付兼一般管理」という一人部署の分掌を明確に定義する

- 期間的な目標を定めて、少しずつ他部署のサポートをするよう求める

これを会社主導で実践する、ということになります。おわかりいただけたでしょうか。業務マニュアルが整っていれば引継ぎマニュアルはそもそも必要ないってわけです。

部署毎の独立したマニュアル

「営業 vs 運営」「ホール vs 調理」 「本部 vs 事業所」 「顧客窓口 vs 制作」 etc…

愛と勇気だけが友達で、常々世界平和を祈って止まない私ですが、こういった部署間の紛争は私がマニュアル作成をお手伝いさせていただいた半数以上の企業や事業所で発生しています。

これらの原因はほぼ以下の3点に集約されます。

- 分掌、役割を自部署で勝手に線引きしてしまっている

- お互いの部署における立場やその苦労を理解し合えていない

- 部署内の予算達成が企業や事業所の予算達成よりも優先されている

どれかひとつでもあてはまっていると感じたら、まずはそこの解決から図ってみましょう。臭い物に蓋をしたままでは、

いやぁ、うちの部署ではこうするように決まってるんですよねぇ、マニュアルで。

なんて免罪符に使われかねません。まずは部署が違えど同じ方向と目標に向かう仲間であることを確認し、協力できる体制を整えることが先決です。

「経営方針」「各部署の役割」が明確化されていてはじめて「部署単位のマニュアル」が実用性と市民権を得るとご理解ください。

手順だけを書き連ねてはダメ

冒頭触れた通り「操作マニュアル」「業務手順書」なら問題ありません。ただし生産性向上を目指した企業の財産となるマニュアルを作成するためにはこの考え方から卒業しなくてはなりません。

ではどういった情報を足していけば良いのでしょうか。

経営方針を明確に!

二枚舌は厳禁です。最も多いのが「顧客第一主義」と「成果主義」のパラドックス。年始や期初に社長から社員向けに

お客様に満足、感動を与えることが当社のミッションです!(キリッ

なんてありがたーいメッセージを発信するくせに現場では「いっぱい売れ」「残業すんな」。これではスタッフはたまったもんじゃありません。

「顧客第一主義」と「成果主義」は伝えようによっては両立できます。例えばですが、

まずは目の前のお客様が最優先。その上で一人ひとりが費用と収入に対する意識を高く持つことによって個人のステップアップと収益最大化の両立を図りましょう!

お客様の満足度向上は中長期の販売促進策として最も有効な施策です。

こういった概念をいかに広く周知、理解してもらえるかが生産性向上を目的としたマニュアル運用のカギとなります。

もちろんマニュアル作成を指示された担当者が書くべきメッセージではないので然るべきルートを通じてトップダウンしてもらえないか交渉してくださいね。

業務毎の目的や考え方を記載しよう!

上の写真を見て違和感を感じませんか?

飲食をやったことのある方ならピンときたかと思うんですが、お味噌汁とご飯の位置が逆なんですねこれが。正しい配置をマニュアルに載せるだけではルールとして徹底されにくく、ミスも多くなります。

左手でお茶碗を持つ方が多いため、当店ではこのような配置で統一して提供しています。

と一言添えるだけでスタッフのミスもが減るのと同時に、プロとしての自覚を促せるわけです。

そうすると、入店3カ月目くらいのアルバイト君がドヤ顔でこうやって言い訳してきます。

あのお客さん、後輩をわざわざ奥の席に座らせてたんで左利きだと思うんすよね。

じゃあなんで箸は右利き前提やねん

まぁ言い方には配慮すべきですが、判断基準があいまいならばマニュアルに従ってくださいね、と。

ちょっと本題から逸れましたが、業務の目的や考え方を記載しなければ、ちょっとしたトラブルやイレギュラーに対しても脆弱なマニュアルになってしまうのでできる限り整理して記載するようにしましょう。ここで手を抜くとトラブルシューティングやQ&Aに大変な労力を割かれてしまう羽目になります。

作成担当者がリリースしてはダメ

引継ぎマニュアルのところでチラっと触れましたが、作成者がリリースするとあまり良くないことが起こります。

作成はボトムアップでOK

当然のことですが、作成には一定程度の経験を積んだプレーヤーがあたることがほとんどかと思います。詳細な手順はむしろプレーヤーの方が詳しいでしょうから、それ自体は問題ではありません。

落とし込みはトップダウンで!

せっかく作ったマニュアルも、落とし込み次第で実効性に大きな差が生じ得ます。作成を担当した鶴子が

マニュアル作ったから今度からこれに従ってくださーい!!

と言ってリリースしたとしましょう。何が起こるかというと、

- 「鶴子が勝手に言うとるだけやろ?」みたいなヤツ出てくる。

- ちょっとした誤字脱字レベルで鶴子が針のむしろにされる。

- 改善、更新作業を一生鶴子に背負わせることになる。

これじゃあ鶴子があまりにも不憫じゃないですか?あくまでもトップダウンでマニュアルを「施行する」というスタイルを取らなければ形骸化は避けられません。

専門用語、難しい用語を使わない

これも6W2Hのところで簡単に触れた内容にはなりますが、マニュアルは採用時の教育資料としての用途は必須です。新卒社会人や場合によってはアルバイトも読めるものにしておかなくてはなりません。

IT系の企業で導入研修用資料として使われていた内容の一部抜粋です。

| マーケティング | ブランディング | |

| 取り組み方 | 戦術・ノウハウ重視 | 方向性重視 |

| 視点 | HOW寄り | WHY寄り |

| 市場の捉え方 | ニーズを明確にし、シェア を拡大する | 顕在化していないインサイト を発見し市場を創造する |

もう何も言うことはないんですが、作ってる側が気持ちよくなっちゃってるだけですよね。正直最初見たときはちょっと吹きましたww

んー、すぐに理解してもらうのはちょっと難しいかなー

なんて言いながら説明してたんでしょうか。そもそも区別して捉える必要あったんでしょうか。左の項目は何の物差しで選ばれたんでしょうか。

と言って小一時間問い詰めるのを我慢して全カットしました(笑)私はいいヤツですが根は悪いヤツです💛

編集後記

注意点だけをサクッとまとめるつもりがなかなかのボリューム感になってしまいました(/ω\)

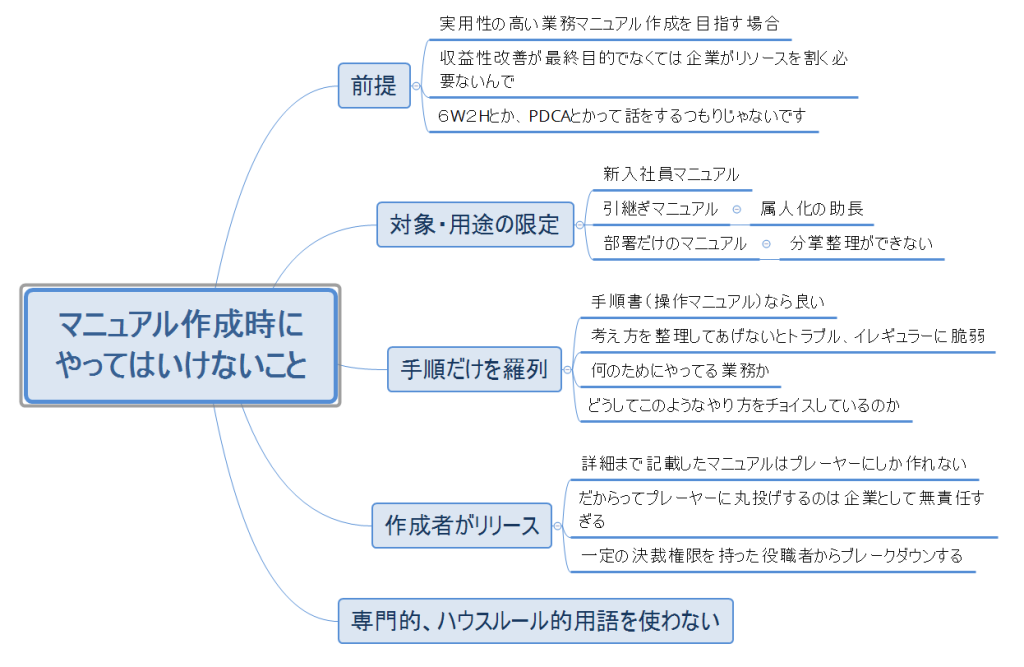

書く前のメモこんなですからね👇

読みにくかったらすみません、実際の作成手順についてはこちらをご覧ください。

ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。でわでわ