こんにちは!!私たいらと申しまして、ホテルやレストラン勤務の経験を活かし、現在マニュアル作成を中核事業とした法人を経営している者です。

人を相手にする接客業をマニュアル化しようなんて無理じゃないですかね?

マニュアル通りのスタッフなんて働いてる方もお客さんも窮屈だわさ

とまぁこんな言い方をされることも稀によくあるんですが、だからといってマニュアルなしでスタッフの感覚依存のまま営業を続けていると

- 先輩スタッフによって言ってることが違う

- 声の大きいスタッフ、長期間在籍しているスタッフのやり方が正しいとされてしまう

- 特定のスタッフが退職した際、属人化してしまっていた業務が立ち行かなくなる

- 何のためにやっている業務なのか、何を優先すべきなのかがわからない

といった事案が発生します。接客業に従事したことのある方なら少なからずこういった経験があるのではないでしょうか。こういったトラブルを回避しながら、スタッフ一人ひとりが経営方針や顧客目線を理解するためにマニュアルは不可欠なものです。

どのレベル感でどこからどこまでのマニュアルを作れば良いのかが非常に悩ましいところですが、なるべく汎用性が高いよう接客業のマニュアルに必要な項目をまとめました。尚、今回はExcelをベースに、以下のテンプレートを使用しておりますのでよろしければご活用ください😀

基本的な考え方

この記事をご覧の方はなにかしらのきっかけがあって読んでくださってるんだと思うんです。上司から指示を受けた方もいれば、FC展開にルール化が必要だって方もいれば、業務水準を可視化したいって方もいらっしゃるでしょう。一見するとそれらが目的なように感じられますが、

マニュアルは採用時の教育ツールとして作成することを目的としてください

なんでどこの馬の骨ともわからん貴様に目的を決められなきゃならんのか💢

と感じられる方もいらっしゃるでしょう。しかしながら「わからない点があった時にはこれを参考にする」という程度の温度感で作成したマニュアルは必ずと言っていいほど形骸化します。異動等も含め、新しく加わったスタッフには必ずこのマニュアルで指導、教育するという鉄の掟が第一条件です。

採用時に教科書としてそのまま使える、という明確な出番を用意してやらないと口頭で脈々と受け継がれる悪しき伝統や謎オペレーションを駆逐できないのです。アルバイトの入店初日に読み合わせを行い、2回目以降はそれを見ながらであればなんとか業務をやっつけられる、そんなレベル感を目指しましょう。

採用時の教育ツールを作り、既存のスタッフにも落とし込むことでマニュアルの有用性は最大化されます。

100点を目指さない

教える側が散文的に書きたいこと書いてるようなマニュアルは読んでる方チンプンカンプン。場合によってはそれを見てモチベーションが下がってしまうことだって考えられます。

- ○○の法則と言って顧客心理はこうなっているからこんな対応を身に付けましょう

- サービス提供後にお客様のクレジットカードが使用できず現金もお持ちでない場合どうするか

- お客様からグランドメニューに無い商品のご希望を受けたらどうするか

あかん、さっぱりイメージ沸かん・・・無理かもしんない・・・

こういったレベル感の話は基本的なオペレーションが身に付いた上で習得すべきスキルです。不要だと言っているわけではなく、採用時の教育ツールとして含めるべき事項ではないとご理解ください。

10回中8回、80%のケースで対応できる80点のマニュアルをまず作成しましょう。

仮に100点のマニュアルを作成しようとすると80点のマニュアルの倍以上のボリューム感になってしまうでしょう。それではとても使い勝手が良いとは言えませんし、新しいスタッフの理解も捗らず非効率な教育方法になってしまいます。

あくまでイメージですが、100点のスタッフを量産しようとするとスタッフの習熟度が50点~100点の広範囲に分布してスキルの底上げが困難になります。全員を80点以上に引っ張り上げることが正しく効率的なスタッフ教育の在り方です。

80点のマニュアルが完成し、運用が定着した暁にはさらに中級者以上や役職者を対象としたマニュアルや研修パッケージでさらなるスキルの底上げを行うのも良いでしょう。繰り返しますがまずはスタッフ全員を80点以上に教育することが先決です。

業務の平準化を図る

突然ですが、「トイレの掃除」という業務について考えてみましょう。下の表は亀吉、鶴子2名のスタッフが各チェック項目でどのような業務水準を目安にしているかをまとめたものです。

| チェック項目 | スタッフ亀吉 | スタッフ鶴子 |

| 時間 | 10分かけて念入りに行う | 3分で手際よく済ませる |

| アメニティ類 | 毎回いっぱいまで補充する | 8割程度あればOK |

| ゴミ箱 | 常に空っぽにしておく | 上から抑えて隙間を作る |

| トイレットペーパー | きれいに三角折りして整える | ミシン目に合わせて切るだけ |

| 手洗い用シンク | シンク内まで乾拭きする | シンクの外側だけ乾拭きする |

ご自身のお勤め先においてはどちらが正解に近いですか?ケースバイケースかもしれないですが、平たく言えば亀吉は仕事が丁寧で鶴子は手際が良いという評価の仕方ができますよね。ただし、二人の間で

あいつ掃除適当過ぎるんだよなぁ。きっちりやれっつーの!!

亀吉の野郎、この忙しいのにトイレ掃除に10分もかけやがって!!

といった摩擦が生じるリスクがあります。実際私は様々な現場でこうした状況を見てきました。加えて亀吉に教わったスタッフと鶴子に教わったスタッフ間で業務の質、スピードにバラつきが生じます。真面目なスタッフはメモ帳に「アメニティをいっぱいする、トイレットペーパーは三角折り、シンク内も乾拭き」なんて書き留めるでしょう。

オペレーションに関する個人のメモは業務の平準化にとって大きな弊害となります。

表現はともあれ、「亀吉のやり方を基準としましょう。ただし満席時など他に優先すべき業務がある時は最低限鶴子のレベル感でトイレの掃除を行いましょう。」といった業務の質とスピードに関わる内容を明確化することもマニュアルに求められる大きな役割となります。

メモが不要なマニュアルを作ることも大きなポイントとして認識しておいてください。先ほどの話にも繋がりますが、100%のスタッフが80%のケースで対応、判断できるよう情報をまとめるのです!!

70%のスタッフが70%で共有しているオペレーションは浸透率50%以下!!

OJTに適わないものは諦める

業務内容によってはマニュアルによる指導よりも実際にやってみた方が早いもの、またある程度の経験や知識が無いと身に付かないものがあります。そういった類の業務は潔く諦めてOJTのカリキュラム構築に注力しましょう。以下凡例です。

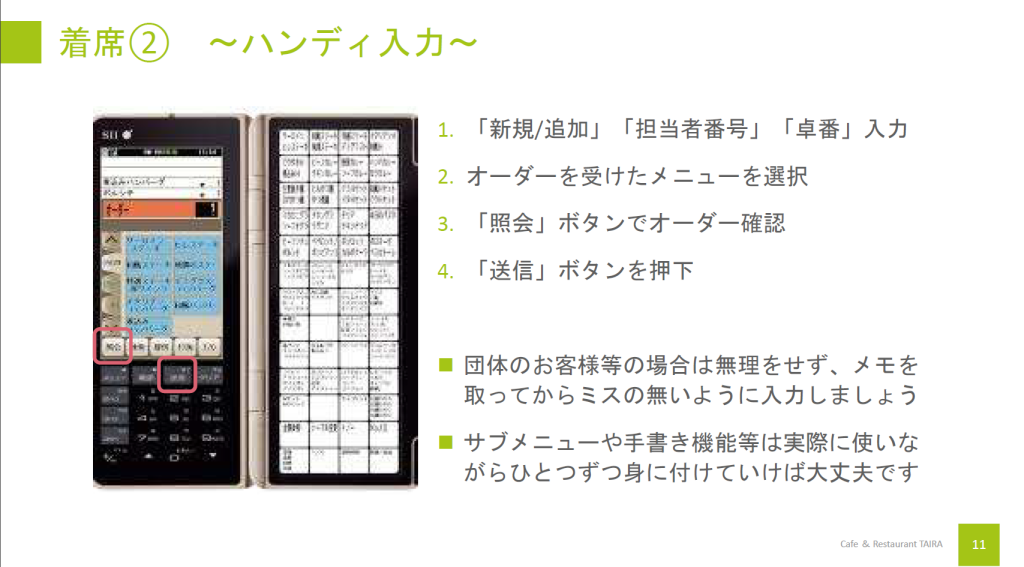

電気機器の使い方

POSレジやタブレット、ハンディなどを扱うことが多いかと思うんですが、こういった電気機器類はマニュアルに落とし込んで読み合わせを行ったところで実際触ってみないことには習熟度が上がりません。機能の全てを載せようとすると膨大なデータになり、主要機能がどの部分なのかわからなくなってしまいます。

この程度の情報量に留めて置いて、マニュアル内で

- 新規オーダー(フード)を入力してみよう

- 追加オーダーで「梅酒 ソーダ割」を入力してみよう

- お客様から「お会計お願いします」と言われたときのアクションを確認しよう

といったカリキュラムを用意してあげる方がよほど効率が良く、理解できたのかできなかったのかわからないまま次の項目へ・・・という事態を防ぐことができます。電気機器の使用については最初に苦手意識を持たれてしまうとなかなか身に付かないので、対面の実務環境で丁寧に教えてあげることを心がけましょう。

専門的な知識が不可欠な業務

先述の「100点を目指さない」という項目に通ずるのですが、

- お客様から商品特性の違いを質問された場合(オススメを聞かれた場合)

- 利用頻度が低い、もしくはスポットで発行している割引チケットの処理方法

こういったものはテキストで身に付けさせようと思ってもなかなか捗りません。1. は商品特性をメニュー表に記載することや、マニュアル付帯資料として商品特性をまとめることで一定程度は解決できます。2. はベテランスタッフに任せてしまうフローにしてしまっても良いですし、利用可否の判断と、お客様をお待たせしないことにフォーカスした表面的な処理方法だけに留めておくことも考えられます。

いずれにしても新しいスタッフがそういった局面に遭遇した際、慌てずに済むような配慮が必要です。「研修中🔰」バッジで守ってあげることも有効でしょう。

少し大げさですが、弁護士の新人教育をしようと思ったら六法全書が大前提のマニュアルになってしまいますよね。知識を押し付けるだけではなく、新しいスタッフの目線を持って理解度を上げるべく伴走する姿勢が求められます。

特殊技能が必要な業務

いわゆる「修行」「練習」が必要になるような業務です。未経験者にとっては全く未知の領域ですから。

- 鮮魚の捌き方

- パーマのかけ方

- 最新のネイルアート

動画マニュアルなどを用意することで教育を効率よく行うことは可能ですが、いずれにせよ一定の経験値がないと商品、サービスの品質にブレが生じます。センスや感覚依存になりがちな業務も要注意です。「テーブルでワインを120ml注ぐ」のような一見定量化できている業務も実際に計るととんでもないことになっていたりするので「研修」「テスト」などでフォローしていかなければなりません。

「習うより慣れよ!」の業務はマニュアル化より教育カリキュラムの実装が有効。

目次の作成

このプロセスをいかに作り込むかによってマニュアルの有用性は大きく左右されます。実運用されて多くの人に見られるデータではないので

ん?目次?そんなもん作りながら方向性固めていけばええやん。

って思われがちなんですが、ことマニュアル作成に関して「走りながら考えるスタイル」は通用しません。なぜならば、作成範囲や全体の設計図を明確にしておかなければあとからあとから追加項目が出てくるわ、レイヤーの粒度がおかしくなるわ、同じ情報が複数箇所に乗っかってくるわでロクなことがないんです。詳しくはこちらの記事をご確認ください。テンプレートの使い方のコツなんかも記載しています。

作成範囲を決める

どこからどこまでのマニュアルを作るのか、これを一番最初に検討しておかなくてはなりません。

- 複数のセクションがある場合どうするのか(調理 / ホール、アシスタント / 施術者など)

- 役職によって大きく分掌が異なる場合どうするのか(アルバイト / 社員 / 店舗責任者など)

- 商品知識やバックデータをどの程度含めるのか

はじめから明確に決まっている場合は良いのですが、冒頭に述べた通り、マニュアルは採用時の教育ツールでなければなりません。そこから逆算すれば自ずと答えは出てきます。採用時の教育が必要ない、というケースはほぼ考えられません。仮に現場責任者を中途採用する場合においても、プレーヤーとして必要なマインドや業務の優先順位、ざっくりとしたオペレーションの把握は必要なはずです。ひとまずは

全セクションのプレーヤーに必要なマインドと標準的業務フローを網羅的にまとめる

これが私のお勧めです。店舗としての方向性やマインドなどはセクションや役職によって異なるものではありません。仮にアルバイトにはお客様とスタッフの満足度を高らかに謳い、社員に対しては数字ばっかり追いかけさせているような組織があるとすれば、それこそ時限付の爆弾を抱えているようなものです。セクションや役職は違っても同じ現場で働いているスタッフは同じ方向を向いて運営にあたるべきでしょう。

もちろん作ってから補足したくなったり掘り下げたくなったりする場面は出てきます。ですが最初からあまりに風呂敷を広げ過ぎてしまうと途中で燃え尽きてしまったり、採用時の教育ツールとしての有用性が低くなってしまいます。最初は広く浅く使いやすいものを目指し、少しずつ付帯的な情報を増やしていくのがマニュアル定着の黄金プロセスです。

ここから先はより具体的な必要項目について踏み込んでいきます!!

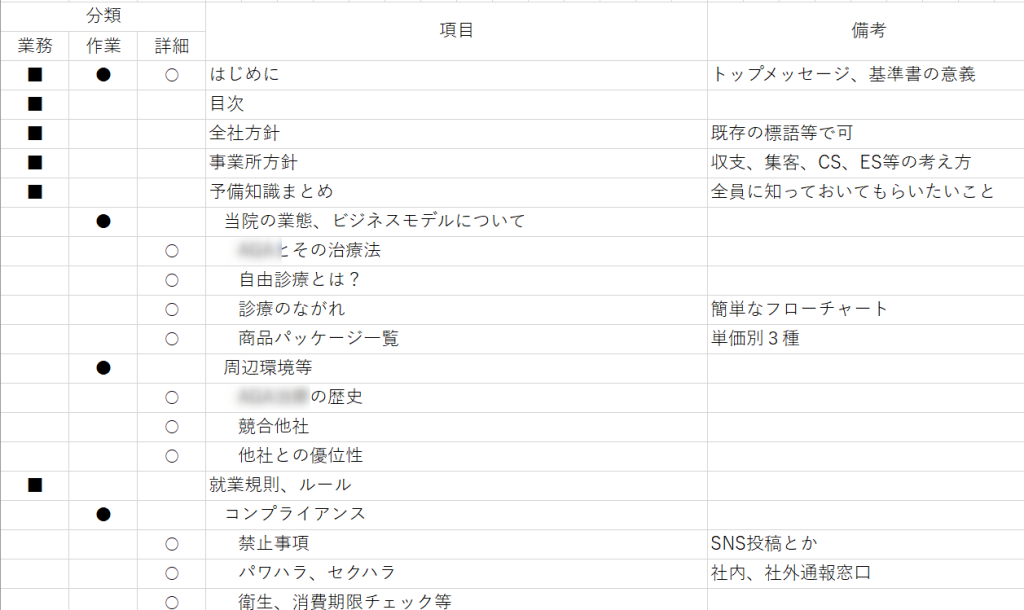

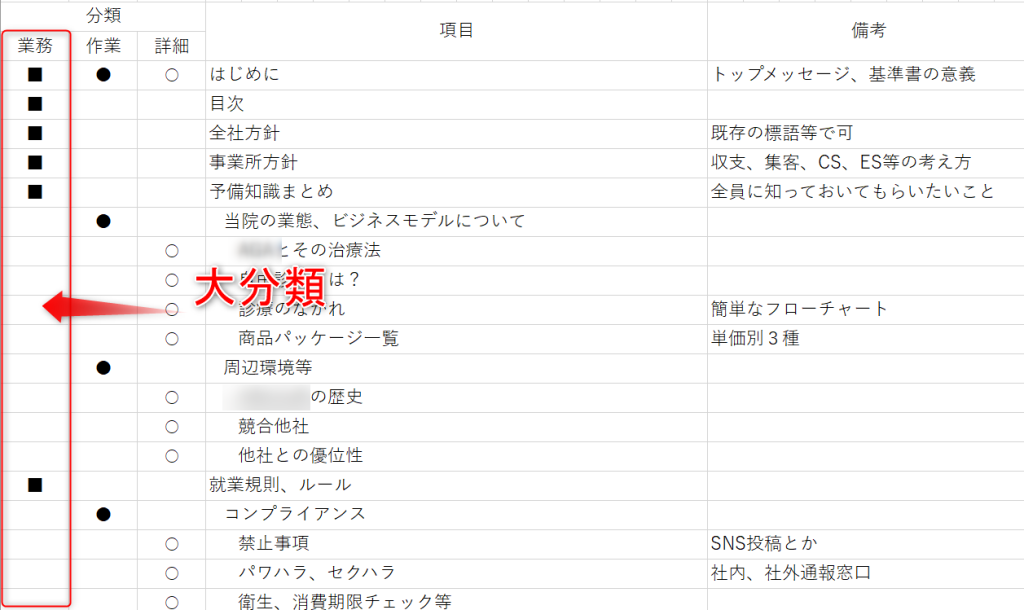

目次上の大分類を決める

接客業の現場でありがちなのが、「電話応対マニュアル」「接遇マニュアル」「レジ締めマニュアル」のように業務ごとのマニュアルが過去に作成されているものの実際の教育シーンでは上手に活用されておらず、結果としてスタッフによってやり方やスピード感にバラつきが生じている、というパターン。

あー、作って満足しちゃって誰も見てないヤツね・・・

そういった事案を回避するために、マニュアルは教科書のように理解を深めていく構造になっていなくてはなりません。ということは自然と、

マインド、心構え ⇒ 基礎的な知識やノウハウ ⇒ 具体的な業務フロー

のように抽象的な内容からだんだんと具体的な業務手順になっていく、というのがセオリーになってきます。ここではそのセオリーに従ってサンプルを作っていきますが、新人スタッフ側の目線に立って

残業、休み希望、身だしなみのこととかは始めの方に伝えて安心させたいな

という考え方もあるでしょうし、一方で

こればっかりは最初にズドンと伝えて釘を刺しておかないと!!

なんてケースもあるでしょうから、そのあたりは任意にカスタマイズしていただければと思います。というわけで、ここいらで接客業のマニュアルとして汎用性のある目次の大分類をお披露目いたします。

- トップメッセージ

- 運営方針、お店のコンセプト

- 健全な店舗運営のために

- 店舗運営の仕組みと基礎知識

- サービスフロー

- デイリールーティン

- 時間のあるときにやってもらいたいこと

- 担当者業務

- ウィークリー、マンスリー業務

- 付帯資料

この流れで作成していけば不要な部分はあっても不足する部分はそんなに出て来ないはずです。上記の項目がテンプレートの「大分類」に当たります。

それでは目次上の大分類が出そろったところで、具体的にどのような内容を記載すべきか詰めていきましょう!

大分類ごとの記載内容

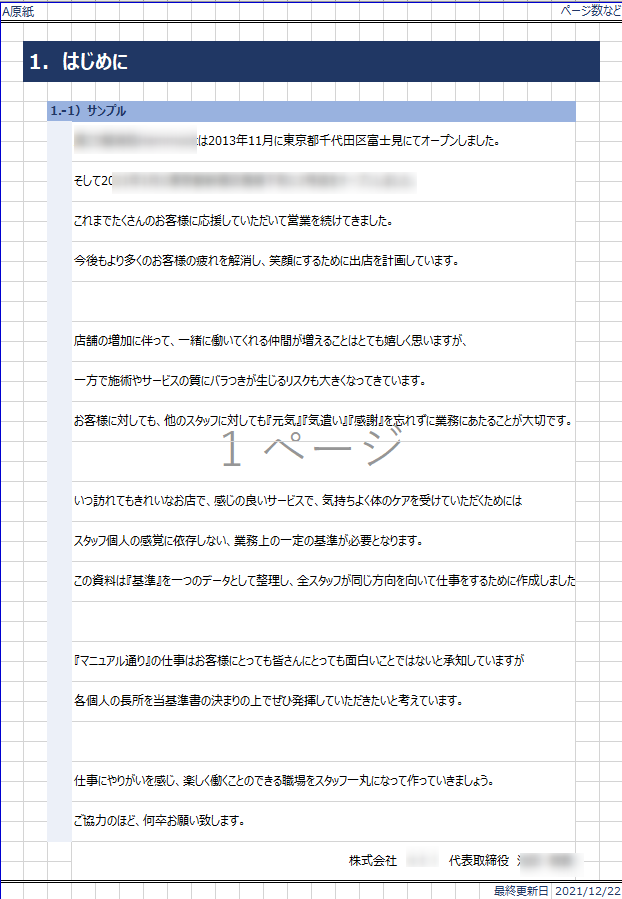

トップメッセージ

いきなり仰々しいなぁ、って感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、マニュアルはお店のルールとして運用していくものです。社長やオーナーといったトップから発信されているという背景が重要なのです。

逆に言えば、トップを巻き込めなければ現場の細かい手順書をかき集めたものにしかなりません。運営手法、スタッフ教育に関するノウハウは立派なお店(会社)の財産ですから、協力を依頼しましょう。内容としては以下のようなものをイメージしてください。

- マニュアル作成の目的、経緯、必要性

- この資料に書いてあるオペレーションが正解です

- 決して没個性を推進するわけではない

業務フローが属人化している店舗や、業務フローにバラつきがある店舗ほど

えー、マニュアルかよ・・・

かったりーなぁ・・・

みたいに思われるものです。得てしてそういったスタッフは戦力としては優秀で、「自分がルール」でなくなることを恐れます。いたずらにモチベーションを下げることなく、トップメッセージで協力を依頼する姿勢が大切です。

「社長が協力しろって言ってるんならしょうがないか」と思わせないとベテランスタッフの行動変容は促せませんからね。ベテランスタッフが何を言おうとマニュアルに書いてあることが正である、という風土を醸成しなければなりません。あえて言わせてもらいますと、可能であればプレイングマネージャーである店長さんよりも上位職であることが望ましいです。

運営方針、お店のコンセプト

ここから明確に大分類~小分類をレイヤー分けしてくことになるんですが、小分類については必ずしも必要ではなく、番号を振った方が見やすかったりわかりやすかったりするときだけ登場させればOKです。

ここで明確にすべきことは、「会社からスタッフ及びお客様へのお約束」です。特に多店舗展開し始めるとなりがちなのが、HPとか対外的には

お客様は神様です!すべてはお客様の笑顔のために✨✨✨

なーんて公明正大に言っておいて、内側では店長や社員に向かって

数字だよ数字!365日24時間死ぬまで働け!!ゼハハハハハ!

ってとこ結構ありますよね。ちょっと極端に書きましたけど(笑)

実際のところ、お客様の満足が無ければビジネスとして長続きしないことも事実ですし、足元の数字を適正に管理していくことも大切なわけです。だからそこを矛盾しないように丁寧に伝えることって経営者サイドの重要なお仕事だと思っています。「学生アルバイトの子にまで数字の話するのはちょっと・・・」って思われる方も、逆に「アルバイトだろうが社員だろうが収益最大化の目線を持ってもらわなきゃ困る」というお考えの方もいらっしゃるでしょう。

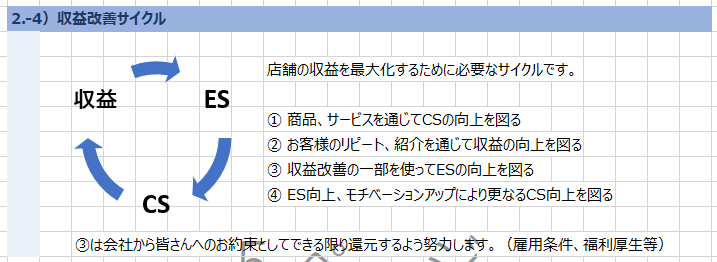

どちらが正解だなんて無いんです。現状の経営状況やトップの戦略次第なわけですから、それをシンプルに落とし込んであげれば大丈夫ですよ。ES⇒CS⇒収益⇒ES・・・の好循環サイクルを作りましょう、というレベル感でお話することをお勧めしています。詳細は下記の記事をご参照ください。中分類を取り上げるヒントもあるはずです。

どういったお客様をターゲットにしていて、どのような商品・サービスを提供しているのかについても簡単に触れておくと次の項目にすんなりと入っていけます。

健全な店舗運営のために

ここは抽象度の高いお題目となっているのですが、以下の内容は中分類として入れておいて損はないはず。

- 収益構造:収益=収入ー費用 であって皆さんの給与もお客様から頂く代金がリソースです

- コンプライアンス:勤怠、ハラスメント、SNSに関するリテラシー(バイトテロ防止)

- 品質、衛生管理:お客様に作業工程やバックヤードを見てガッカリされるような仕事はNG

- 言葉遣い、身だしなみ:自身の価値観ではなくお客様目線で不自然さや不潔さ、失礼がないか

小難しい言葉を並べるのではなく、この後のマニュアルの理解度を深めるためのマインド整理をしておくようにしましょう。上にあるような内容はほぼ真理に近いと思うのでよかったら丸ごとパクってください。身だしなみについては下の記事もよろしければどうぞ😀

店舗運営の仕組みと基礎知識

ここではヒト、モノ、カネの流れを説明します。右の部分が中分類になるとご理解ください。

- ヒト:組織体制、スタッフの役割、お客様の流入経路、フロアマップ

- モノ:サービスを含めた商品ラインナップ、商品知識(ここでは簡単に)

- カネ:決済手段、原価や人件費コントロール、設備や備品の大切さ

どういった仕組み、オペレーションでお店が回っているのかをイメージしてもらうことが目的です。さらに中項目ベースにすると以下のような内容になります。

| 組織体制 | セクションや役職、シフトの管理手法 |

| スタッフの役割 | お客様を捌くだけではなく、CSや売上に対しても関心を持たせる |

| お客様の流入経路 | 口コミやSNS投稿の重要度、予約チャネル、リピーターの価値 |

| フロアマップ | お客様導線、スタッフ導線、テーブル番号 |

| 商品ラインナップ | 商品構成、利益商品、今後身に付けてほしい商品知識のボリューム感 |

| 決済手段 | 現金、クレジット、電子マネー、POSレジやハンディ、券売機の仕組み |

| 費用コントロール | 費用に対する意識づけ⇒1万円の経費削減は1万円の売上に勝る |

| 設備や備品の大切さ | 設備や備消品はお店の資産であること、定位置保管、修理や再調達のコスト |

特殊なアプリケーションやソフトを使用する場合や、一般スタッフにも入力してもらうExcel帳票がある場合にもここで紹介しておくと後々説明しやすいですよ。

あと注意が必要なのが商品知識。もちろん何を売るかによって大きな差はありますが、ここでありったけの業界用語や専門知識をぶつけてしまうと新人スタッフはもれなくパンクします。

○○ってこんなに奥深いんです。少しずつ覚えていってくださいね。

このくらいの温度感にしておきましょう。先に進めませんから💦

サービスフロー

1名ないし1組のお客様が来店してから退店されるまでのフローをまとめます。ここについてはマニュアルが既にあるお店も多いでしょう。以下凡例。

- 飲食店の場合:入店 ⇒ テーブル案内 ⇒ ファーストオーダー ⇒ 中間接客 ⇒ 会計 ⇒ 退店

- サロンの場合:入店 ⇒ 席案内 ⇒ アンケート(カルテ) ⇒ カウンセリング ⇒ 施術 ⇒ 会計 ⇒ 退店

とこんな感じ。物販の場合はここよりも後のデイリールーティンの方が分厚くなると思います。これが正しいというわけではなく、いろんなオペレーションがありますので参考程度にお願いします。

予約管理システムの入力、閲覧方法や電話応対についても最初に学んで欲しい場合があると思いますので、サービスフローに紐づけるか、前後に別の大分類を設けてください。そんなとき、流入経路が複雑な場合や事務処理がややこしい場合は全体概要を先に見せるように気をつけましょう。森を見せる前に木を見せても入って来ないですよ!!

デイリールーティン

ここはいたってシンプル。開店業務と閉店業務をまとめてください。オススメとしては、

原則としてこの順番でやってくださいね~

というメッセージを添えてチェックリストの機能を持たせると非常に便利です。

商品陳列、搬入や予約確認などサービスフローに含まれない発生対応業務がある場合には中分類として「営業中の業務」をまとめるとよいでしょう。1時間に1回必ず行う清掃やチェックなどもここに入れてください。

時間のあるときにやってもらいたいこと

能動的業務ってやつですね。前の大分類、デイリールーティンについてご説明した際に

デイリールーティンが開店業務と閉店業務だけなわけないやろがい!

と感じられた方もいらっしゃると思います。ですが多くの接客業では目の前のお客様より優先する業務ってさほど多くないんではないでしょうか。目の前のお客様より優先すべき業務はデイリールーティンに入れてOK、ただし忙しかったら結果後回しになる業務はこちらに入れるのが正解です。

- トイレなど特定箇所の清掃、チェック

- 消耗品の補充

- お客様用備品のメンテナンス

などが可能性として挙げられます。新人スタッフはお客様がいないと何をすれば良いのかわからなくてまごまごしてしまうものですので先回りして不安を払拭してあげてください。

あの~、何かお手伝いできることありますか?

って気を遣わせるような教育はイケてないと思うんですよね。まともなスタッフほど「話しかけると迷惑かな」とか「とは言え突っ立ってるわけにも・・・」とかいろんなこと考えてしまってそれがストレスになってしまいます。だから

- 店内を見回ってどこになにがあるのかを把握しておきましょう

- お客様の小さなお困りごとにアンテナを立ててお声がけしてみましょう

- ○○のデータを見て商品に関連する知識を蓄えましょう

こんな内容も含めるとより親切なマニュアルになります。

担当者業務

接客業にもあえて担当者を付けて属人化させている業務ってありますよね。長く働いてもらえる見通しが立っていたり、一定の経験を積んだスタッフに覚えてもらうことになると思うんですが。

- SNS投稿、口コミ返信

- POP、掲示物、メニュー表作成

- 在庫管理、受発注業務

- レジ締め

- 帳票管理

みんなができれば楽だけど、リスクもあるし教えるの大変なんだよね

こういった業務はこの際担当者業務として棚卸してノウハウを共有しちゃいましょう。もちろん手間もかかりますしまとめるのは大変ですが、一度やってしまえば急な退職に怯えることもなくなりますし、特定のスタッフの感覚値に依存するリスクが軽減されます。何よりノウハウがスタッフ個人のものではなくお店のものになるというのが最大のメリットです。

ウィークリー、マンスリー業務

この言葉を見て何かイメージは沸きましたか?週報や月報、棚卸など必要に迫られるものはもちろんですが、毎日は必要ないけど定期的にやらなきゃいけない業務って本来結構あるはずです。「時間のあるときにやってもらいたいこと」に入れるだけでは実施が不確定になってしまうもの、例えば

- 備品、機器類のメンテナンス

- 空調フィルターやガラス、店頭看板などの特殊清掃

- 期限切れ商品、デッドストックの処理

これらが明確に業務として組み込まれていないと、広い意味でだらしのないお店になってしまいます。

うちは大丈夫だ!きちんと誰かしら気付いたスタッフがやっている!!

というお店は黄色信号。多くの場合「誰かしら」はごく一部のスタッフに集中しています。その業務負荷をきちんと評価しているならまだ良いのですが、特定のスタッフが退職したときに痛い目に合わないように是非仕組み化しておきましょう。

付帯資料

なんとまぁ漠然とした大分類だこと・・・やる気あんの?

はい、すみません。でもこればっかりはどこまでいってもお店次第です。大分類「店舗運営の仕組みと基礎知識」に入れるには重た過ぎる情報、多少の実務を積んでからでないと理解しにくいであろう情報をできるだけ整理してあげてください。詳細なレシピであったり、セールステクニックであったり、ワンランク上の接客をするためのコツであったり。

他の場所にバチッとまとまっている大きな情報は無理にExcel内に納めなくても良いんです。ただ、漠然と「みんな勉強するんやで~」ではなくて、ある程度どのリソースから学ぶべきかは統一しましょう。

- この商品の知識はこのホームページを見て勉強してください

- トレンドを掴むのにこのInstagramアカウントを参考にしてください

- このあたりの知識は店舗に置いてあるこの書籍を読んでインプットしてください

またシートを分けたり別ファイルで閲覧権限を設けて役職者向けのマニュアルを整備するのが得策の場合もあります。いずれにしても前の大分類「ウィークリー、マンスリー業務」までの内容が採用時の教育ツールとしてコンパクトで充実したものになることを優先させると良いでしょう。

まとめ

いかがでしたか?久々にボリューム満点の記事を書いて少々グロッキーですがお役に立てたならばこんなに嬉しいことはないです。もちろん同じ接客業でもホテルとか看護師さんとか士業とかはかなり複雑ですし一朝一夕にまとめられるものではありません。ですが基本は一緒です。必要に応じて分岐させたり、付帯資料の位置づけに勉強会や研修体をパッケージングしたり。

とは言えマニュアルに真の完成はないのです!!冒頭に書いたような既存のスタッフへの落とし込みにも場合によっては骨が折れます。時代やお客様に合わせてオペレーションもブラッシュアップしていかなければなりませんし、その都度連絡帳やメール一斉送付するだけでなくマニュアルも上書きが必要になってきます。

書いてあることはよーくわかった。ただし時間的にも環境的にも無理。

といった方は下記の問い合わせフォームからご連絡ください。ご相談だけでもお気軽にどうぞ♪