こんにちわたいらです。

本日はお題にある通り、CS(顧客満足度)とES(従業員満足度)のどちらが重要視または優先されるべきなのかを書き連ねてみたいと思います。

両方大事だけど、収益考えたらCSなんでない?

通常このように考えられる方も多いかと思います。しかしながら重要なのは分けて考えないこと、一貫性を持って改善に取り組むことです。

用語の基礎知識

まずは言葉の意味を整理していきましょう。

CSとは何ぞや?

CS:Customer Satisfaction(顧客満足度)

言わずもがなといったところでしょうが、そのお店を利用されたお客様がどの程度満足したかを示す用語です。

食べログやホットペッパー等のポータルサイトではCSが★の点数で見込み客、消費者に対し「とりあえず」可視化されていると言えます。

こういったポータルサイトの利用にちょっと慣れている方は、総合評価や点数の高い口コミではなく、点数の低い口コミとその中身を見るようになってきています。理由はお察しのとおり、身内による投稿や掲載順位の操作による情報を排除するため。私も実際そうしますもん。

最近では個人のSNSによって良い評判も悪い評判も拡散されやすくなっていますので、一期一会ご利用いただいたお客様を後悔させないことの重要性が高まっており、今後もそういった傾向は続くと予想されます。(「映え」特化型のビジネスについてはなんとも言えないですが・・・)

ESとは何ぞや?

ES:Employee Satisfaction(従業員満足度)

あまり聞きなれない方もいらっしゃるかもしれないですが、慢性的な要員不足が叫ばれている現代において軽視はできません。具体的には以下のような項目を想像されると良いかと思います。

- 雇用条件 ex.)給与、シフトや休暇取得の自由度

- 人的環境 ex.)教育制度、人間関係の円滑度

- 労働環境 ex.)業務量、やりがい

耳が痛い店舗責任者、経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。広義の「ゆとり」が無くて手をつけられていないといったケースもあるかと思います。「ゆとり」がなくても「行動力」さえあれば改善余地はありますので是非最後までお目通しくださいますと幸いです。

おまけ

風呂敷を広げ始めると以下のような言葉に触れることもしばしば。

| NPS(顧客ロイヤルティ) | 顧客からの「信頼」や「愛着」 |

| eNPS(従業員エンゲージメント) | 従業員からの「信頼」や「愛着」 |

| MS | 経営者の満足度 |

決してこれらの言葉が無意味だとも間違っているとも思わないです。が、自信を持って言えることはESやCSをおざなりにして語れる話ではないということ。

ありがたーい組織コンサルや人事コンサルの先生方は顧客の知らない話をして「なるほどー」と思わせないと仕事にならないのですーぐ耳慣れない言葉を持ち出してきます。もちろん全部とは言いませんが。情報デブにならないよう、まずはESとCSに正面から向き合いましょう。

基本的な考え方

ゴールは収益改善

今のお客さんを大事にして細々とやっていければいいの。それでいいの。

こんな経営者の方もいらっしゃるでしょう。煽りでもなんでもなく、それならそれで素晴らしい考え方だと思います。収益だけ見ていると大事なものをポロポロ置き去りにしがちなのも事実ですし。

ただ抽象的な話にはなりますが、収益改善を一旦ゴールに設定しないと「お店を良くしたい」という漠然とした目標に取り組むことすらできませんし、自己犠牲を前提とした改善は継続性がありません。

ゴールを収益改善に設定して、その一定割合を顧客に還元する。

収益改善分の10%を顧客に還元するのか、90%を顧客に還元するのかを経営方針で定めれば良いのです。環境と人の変化が激しい昨今において、ゼロ成長が大きなリスクであることは認識しておかなければなりません。

ESなくしてCSなし

これは経営や人事の専門家達から古代より擦り倒されているフレーズですが、厳然たる事実です。

シンプルに、そして若干ネガティブに考えるとわかりやすいです。

- スタッフが笑ってない現場でお客様が笑いますか?

- スタッフが嫌々働いていている現場でお客様が満足したサービスを得られますか?

うん。歓迎とまでは言わなくても、ようこそ感が無いお店には近寄らんな。

スタッフが生き生きと、そしてキビキビ働いているお店に行きたいと感じるのが一般的な消費者の思考です。

仮に圧倒的ネームバリューやコストパフォーマンスでブイブイ言わせて十分な収益を上げていたとしても、ESから目を背けるとスタッフとの信頼関係を構築することができず爆弾を抱え続けることとなります。

実際問題、一斉離職なんて飲食店をはじめとした接客業ではよくある話ですからね。優秀なスタッフに長く働いてもらうことは業界における永遠の課題と言えるでしょう。

考え方まとめ

なんでこんなフワーッとした状態で一旦まとめるかというと、CSとESと収益、これらの向上施策を練ろうとするとどうしてもニワトリ卵になりがちなんです。

お客さんに満足してもらうためにもっと原価かけたい!でも収益がなぁ・・・

スタッフの給料上げてあげたいから、もっとたくさんのお客さんに来てもらわなきゃ

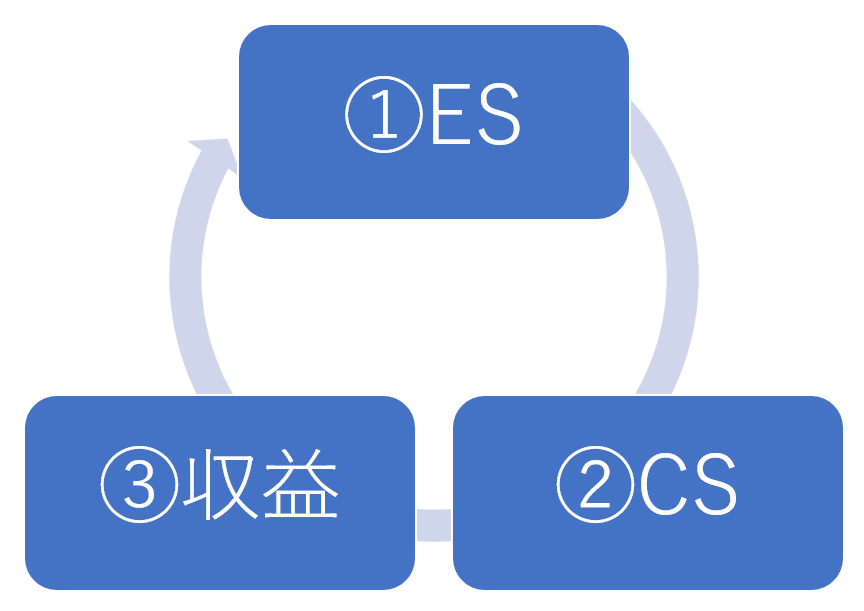

てな具合です。だからどこから手をつけてどこを目指すかは先に整理しておいたというわけでありましてどうぞ以下の図をご覧ください。

最初からサイクルとして捉えるのではなく、順序立てて改善に取り組みましょう。①ES、②CS、③収益 の順番です。

ESを改善するには

重要なポイント・着眼点

給与を上げる、楽しさややりがいを見出してもらう、職場の雰囲気を明るくする etc…

それができたら苦労はしないって話ですよね。とは言え見て見ぬフリというわけにもいかないので、何かしらの手は打たなければなりません。

リソースを抑えるための考え方としては、

- 何故自分が現状の給与で、どうすれば条件が上がるのかを明確化してあげる

- お客様を満足させるための心構えを整理し、成功体験を積ませる

- 職場に雰囲気を明るくするための経営努力を見せる

要はスタッフに現在の条件や環境について腹落ちさせて向上心を持たせるという視点を持つことです。時給等の雇用条件に跳ね返すことが理想ですが、平準化された物差しによって褒めてあげることだって十分にモチベーションアップにつなげることが可能です。

具体的施策

上記1.と2.については極力定量的かつ定性的な評価基準を設けてマニュアルに落とし込むことが極めて重要です。はい、わかりにくいですね。

- 閉店後の清掃は○○分以内を目標に、○○と○○のチェックも忘れずに行いましょう

- お客様の退店後は以下の写真のように椅子とテーブルを配置してください。椅子の取手とテーブルの間隔は握りこぶし1つ分が目安です。

接客業において特に数値化が難しいことは百も承知です。確かに当日の客数や要員数、上の例ではノーゲストになったタイミング次第で大きくブレが生じます。

しかしながらあえて少々手厳しい言い方をさせていただきますと、「数値の基準が作れない」という言い訳をしている限り、誰の目からも公平な人事評価は一生できません。

鶴子がいるといつも早いよな、ちょっと雑なところはあるけどさ。

亀吉ほんと丁寧に掃除するのよね、もうちょっと手際よくやってくれたら良いのに

現場責任者、経営者から見るとおそらく二人の間のどこかに正解があるはずです。それをスタッフ全員で共有できるように基準としての数値を整えなければならないのです。

仮に15分以内での閉店後清掃が基準だったとしましょう。

ギリギリまでお客さんいたのに15分でキッチリ仕上げるとはさすが○○さん!

もうお客さん来なさそうだから今から10分で掃除終わらせちゃおう。よーいドン!!

こういった評価や指示の積み上げによって、少なくとも「業務に求められるスピード」について生産性の底上げ、均質化が図れるわけです。そのスピードに業務の質が付いてきているかどうかでフラットな評価が可能になってきます。

3.職場の雰囲気作りはほとんど精神論になってしまいますが、スタッフ側で「腑に落ちないこと」や「納得いかないこと」があった際に現場責任者がそれを受け止められる器と環境があるかどうかです。はい、他スタッフの誰よりもガス抜き要員に選ばれる人格者であってください(笑)

目安箱やサンクスカードと言った方法もあります。他のスタッフからありがとうを伝えられればそりゃ嬉しいしモチベーションも上がります。ただ義務化は微妙だし、もらえる数が少ないとしょんぼりするという側面もあるので配慮が必要です。

一方で「うれしかったこと」や「業務改善のアイデア」はネガティブかつ正当な意見を吐き出せる環境さえ整っていれば勝手に出てきますからそれほど気にしなくて大丈夫です😀

もう少し踏み込んだマニュアル作成上のコツは以下の記事にまとめているのでもしよければご一読ください。

CSを改善するには

実店舗(飲食店、小売店)でよりお客様に満足していただくためにはどうすれば良いのでしょうか。

重要なポイント・着眼点

残念ながら以下あたりまえの3点以外に魔法みたいな改善手法はありません。

- ハード面(内装、外装)の美化、リフォーム

- 商品力、コストパフォーマンスの強化

- スタッフによるサービスクオリティの向上

書いておいてなんですが、ここでは1.はすっ飛ばします(笑)だって先立つものがそれなりにあって初めて取り組める手法ですから。

2.についても基本は原価や実棚、工数等を圧迫しがちなので容赦なくすっ飛ばしますが、シーズナル商品の導入やバリエーションの展開手法によっては改善できるケースもあるでしょう。

この後にある収益改善を達成できれば1.や2.にも取り組みやすいってわけだ

ES向上、スタッフ教育に紐づいたCS向上施策としてのお話をしているので 3.にフォーカスを絞って具体策の検討へと進めて参ります。

具体的施策

ES向上をCS向上につなげるための施策のお話をしましょう。と言ってももう答えは書いてしまってるようなもんですけど。

CS向上につながるスタッフのマインドや業務内容をマニュアル化し、その達成度合に応じた客観的評価を行う。

ちょっとややこしい言い回しですがここに尽きます。ただしES向上施策によってスタッフのモチベーションを一定程度コントロールしておく必要がありますよ、と。

「マニュアル通り」は悪という風潮がありますが、それはマニュアル自体のレベルの問題なんです。カフェにおけるレジでの現金決済シーンを例にご説明します。

【残念なマニュアルの例】

・会計ボタンを押下後、請求金額を口頭で伝えます

「お会計○○円でございます」

・受取金額とおつりの金額を口頭で伝え、レシートを添えて両手でお渡しします

「○○円お預かりいたします、こちら○○円のお返しでございます」

・受取口の方向を手で示しながら、

「恐れ入りますが、商品ができるまであちら受取口付近でお待ちください」

【イケてるマニュアルの例】

■ルール

①会計金額、お預かり金額、おつり金額は渡し間違いの無いよう必ず口頭でお伝えすること

②【レシートはお渡しする】の徹底が原則、明確に不要の意思表示があればその場で廃棄すること

■POINT

・【3分咲きの笑顔】で【感じの良い】接客ができているか常に意識してください

・お客様を慌てさせないよう、時間がかかりそうな時は半歩下がって待ちましょう

・話しかける際はできる限り手元ではなくお客様の方を見て対応するよう心掛けましょう

上はただのオペレーションマニュアル。下は順守すべきルールとその理由、求める接客レベルのスタンダードを記載しています。

OJT(実地訓練)で勝手に身に付くことをわざわざトークスクリプトにする必要は無いんです。あっても良いんですがボリュームが増えて全体の密度が薄くなります。それなら言葉遣いについて別途教育した方が効果的です。

それよりも守ってもらいたいルールとその理由、CS向上につながるポイントを可視化することの方がとりわけ接客業においては200倍有用です。(当社比)

こうしてサービス基準とその考え方を明確にすることでバラつきのない指導ができ、かつ評価する際の物差しにもなります。そこに+αで個性の発揮や柔軟なサービスを認めることは全く問題ないので、マニュアルの悪口は今後口にしないでくださいね?

収益を改善するには

重要なポイント・着眼点

当たり前ですが、根本的な収益改善には

客数、客単価(収入)を上げる or 費用を下げる

のいずれかしかないわけです。「テイクアウトを始めるのだ!」なんて飛び道具が無いわけではないですけど。足元を見れば上記2パターンに絞られます。

けれどもこれまで展開してきた私の主張は、ここにリソースを割いて直接的アプローチを図るのではなく、

ES向上施策から手を付け、CSを向上させれば収益改善は後から付いてくる!

というもの。もちろん以下のような資金的リソース不要の直接的アプローチだってないわけではありません。

- SNSや無料のwebサイトを利用した集客

- ただの値上げ、ただの原価抑制

- 家賃交渉、仕入先の見直し etc…

やる価値があるものとアホらしいものをごちゃ混ぜにしちゃいましたが、ここまで読んでくださってる方であればこんなの釈迦に説法もいいとこですよね。余裕で全部省略。

具体的施策

しれっと先ほど述べた通り、ESとCSが向上すれば勝手に収益は改善されます。逆にちょっとインチキ臭いことを言いますと、収益が改善されないES、CSの向上施策には本質的価値がありません。ここではESとCS向上が先述の

客数、客単価(収入)を上げる or 費用を下げる

それぞれどういった部分に作用するかを考察します。ここを意識しながらルール、マニュアルを作り込まなければ効果測定ができませんから。

ESが向上すると・・・

- 業務の効率、スピードがUP!! ⇒ 人件費低減

- アップセル、クロスセルのモチベーションUP!! ⇒ 客単価向上

- 顧客に自分のファンを作ろう!! ⇒ リピート率(客数)向上

CSが向上すると・・・

- 口コミやweb上の評価UP!! ⇒ 新規顧客獲得(客数増)

- 来店頻度UP!! ⇒ のべ客数増

そんなにうまいこといくもんかね・・・

そりゃあその日の内に劇的に変化するものではありません。ただし取り組みから3カ月、半年と経過したときに上述のような効果が各1%ずつ生まれたとしましょう。

人件費1%減、客単価1%増、客数3%増

これがどれほどえげつない効果と呼べるかは、実店舗経営の経験をお持ちの方ならお分かりいただけるかと思います。しかもその効果は青天井。これがマニュアルによるスタッフマネジメントの真髄であーる。

まとめ

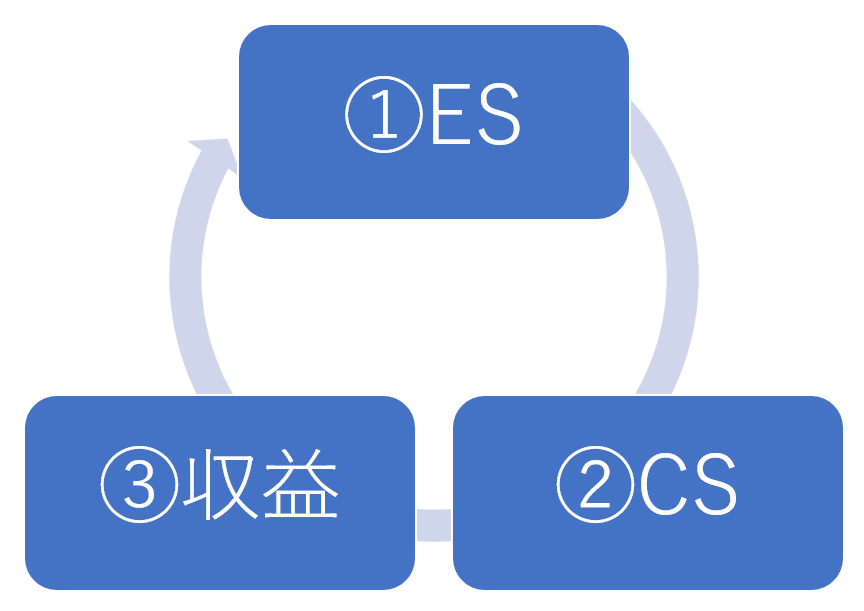

最後にもう一度以下の図をご確認ください。

- ES向上施策によってスタッフのモチベーションをコントロールし、

- CS向上へとつなげることでより多くのお客様にご利用いただく

- 発生した収益改善分の一部をスタッフ、顧客に対し還元する

この一連の流れを達成、体感できればそれをサイクル化して継続することは難しいことではありません。特にスタッフに対してはきっちりと見える形で還元していく必要はありますが。

やはり難しいのは0⇒1の部分。マニュアルを作るのも大変なら、これまで個人の感覚に委ねていた接客、業務スタイルを統一していく際にベテランスタッフからの反発も充分考えられます。

一部スタッフだけが居心地の良い現場が一番マネジメントにおいては危険をはらんでいます。そういったスタッフも上手に巻き込みながらこの無敵サイクルを作り上げていきましょう!

ご意見やご相談等ございましたら是非以下のフォームよりお問い合わせください。